水の郷佐原散策・霞ヶ浦遊覧・牛久大仏見学

佐原の町並みを散策、水郷佐原水生植物園散策後、土浦港ラクスマリーナーから霞ヶ浦を遊覧する。帰りに牛久市久野町にある牛久大仏を見学する。走行距離約330km。

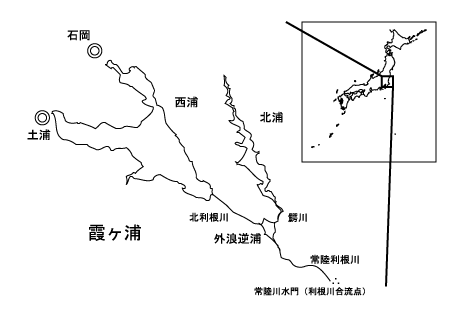

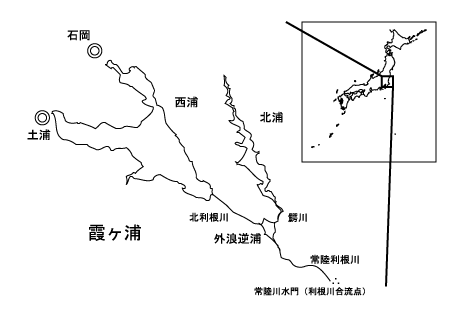

「霞ケ浦」(ケが大文字になっている)と表記することもある。西浦・北浦・外浪逆浦(そとなさかうら)・

北利根川・鰐川・常陸川の各水域の総体である。河川法ではこの範囲を「常陸利根川」という利根川の支川としている。

「霞ケ浦」(ケが大文字になっている)と表記することもある。西浦・北浦・外浪逆浦(そとなさかうら)・

北利根川・鰐川・常陸川の各水域の総体である。河川法ではこの範囲を「常陸利根川」という利根川の支川としている。

湖面積220.0km2は日本第2位(日本の湖沼の面積順の一覧参照)、茨城県最大。主な水域別の積は次のとおり。

・ 西浦(172km2)

・北浦(36km2)

・外浪逆浦(6km2)

・常陸利根川(6km2)

なお、 平野部に位置するため流域面積は2156.7km2と広く、茨城県の面積の約35%を占める。水際線延長は249.5kmで、これは日本最大面積を誇る琵琶湖(235.0km)よりも長い。平均水深は約4m、最大水深は約7m、年間流下量は約14億m3、貯留量は約8.5億m3。主な流入河川は桜川、恋瀬川、巴川、小野川など。

元々は「浦」という名前のように海の入り江に由来し、砂州や河川堆積物によって出口を閉ざされたラグーンである。そのため、時期や場所によって塩分濃度に違いはあるものの、かつての湖水は塩分が混じる汽水であった。特に1950年代から1960年代には、下流の河川改修(浚渫)の影響で海水が遡上し、近年ではもっとも汽水化が進んだ時期だった。当時を知る人々にとって「汽水湖」という印象が強いのはそのためである。 しかし、1963年に治水と塩害防止を目的にして竣工した常陸川水門(逆水門)を利用することで淡水化が進行した(詳しくは霞ヶ浦の歴史を参照)。そのため、現在は、ほぼ淡水湖とかわらない状況にある。(Wikipedia サイトより)

小船ではあるが40~50kmのスピードは出るようです。かなり沖まで出て行ったと思ったが、遊覧コースのポイントを見ると、霞ヶ浦の一部分を遊覧したことになる。

遊覧船に乗るときGPSを車に忘れたので、船の軌跡が分からない。遊覧船から撮った写真をPicasa 3を使って、Google Earth 上に表示させそのポイントをGoole Map上に目印を付けた。それと、船長の説明を聞いて、記憶に残った場所を地図上に目印を付けた。これで、霞ヶ浦のどの辺りを遊覧したかが分かると思う。下記地図を参考にしてください。

より大きな地図で 霞ヶ浦遊覧 を表示

「霞ヶ浦 砂利取船」で検索すると、「第11回霞ヶ浦意見交換会 議事要旨」にヒットします。その議事要旨の中に次の意見がありました。

「河川法では河川の中で砂利採取はできなくなっている。砂利採取を続けると堤防の基盤が弱くなり 堤防が崩れたりする危険性があるからだと思うが、霞ヶ浦の場合は、河川法上の一級河川であるにもかかわらず、いまだに砂利採取を続けている。色々事情があるので急に止めさせるということはできないしそれを望んでいるわけでもないが、50年、100年後のことを見通すと、どこかで決断する時期が来る。霞ヶ浦の砂利を東京等のビルの建築材料として使うのではなく、霞ヶ浦で使うと良い。堤防の内側に砂浜を作って堤防の強化にも消波にも役立てる等。」

堤防が崩れたりする危険性があるからだと思うが、霞ヶ浦の場合は、河川法上の一級河川であるにもかかわらず、いまだに砂利採取を続けている。色々事情があるので急に止めさせるということはできないしそれを望んでいるわけでもないが、50年、100年後のことを見通すと、どこかで決断する時期が来る。霞ヶ浦の砂利を東京等のビルの建築材料として使うのではなく、霞ヶ浦で使うと良い。堤防の内側に砂浜を作って堤防の強化にも消波にも役立てる等。」

これに対して国土交通省霞ヶ浦河川事務所は、

「砂利採取の是非については色々なご意見があるものと考えている。霞ヶ浦の砂利採取の許可については3年毎に砂利採取規制計画を立てて採取の許可量を決めている。許可量は漸減している。河川整備計画は30年先の計画であるので、整備だけでなく管理についても触れるものである。従って、砂利採取の長期的な計画についても頂いたご意見を踏まえて今後の砂利採取の許可にあたっていきたい。」 と回答しています。この意見交換会は平成17年9月25日の記録です。はや7年が経とうとしています。(写真はボケテいてハッキリしません)

実は、これは観測所。水質や水温・水位・気温・風速などその他etc、霞ヶ浦を監視しています。 そして、この観測所の水位データーを元に常陸利根川下流の常陸川水門を操作して、霞ヶ浦の水位を調整しています。

そして、この観測所の水位データーを元に常陸利根川下流の常陸川水門を操作して、霞ヶ浦の水位を調整しています。

ちなみに、この概観は、猫ではなく、帆引き船をイメージした形だそうですよ。(霞ヶ浦写真館 サイト より) 山頂付近は自然公園法に基づく特別保護地区に指定されており、樹木の損傷・植栽、動植物の捕獲・採取、たき火などの行為が禁止されている。古くは『万葉集』にも詠まれ、日本百名山、日本百景の一つに挙げられている。百名山のなかでは最も標高が低く、開聞岳(標高924m)とともに1000m未満の山。独立峰と誤解されがちだが、実際には八溝山地最南端の筑波山塊に位置している。火山と間違えられることがあるが[3]、筑波山は火山ではなく、深成岩(花崗岩)が隆起して風雨で削られたため現在のような形になったとされる。なお、山頂部分は花崗岩ではなく斑れい岩からなる。(Wikipedia

サイトより)

山頂付近は自然公園法に基づく特別保護地区に指定されており、樹木の損傷・植栽、動植物の捕獲・採取、たき火などの行為が禁止されている。古くは『万葉集』にも詠まれ、日本百名山、日本百景の一つに挙げられている。百名山のなかでは最も標高が低く、開聞岳(標高924m)とともに1000m未満の山。独立峰と誤解されがちだが、実際には八溝山地最南端の筑波山塊に位置している。火山と間違えられることがあるが[3]、筑波山は火山ではなく、深成岩(花崗岩)が隆起して風雨で削られたため現在のような形になったとされる。なお、山頂部分は花崗岩ではなく斑れい岩からなる。(Wikipedia

サイトより)

1989年に着工し、1993年6月に完成した。事業主体は浄土真宗東本願寺派本山東本願寺。 浄土真宗東本願寺派の霊園である牛久浄苑のエリア内に造られた。その姿は同派の本尊である阿弥陀如来像の形状を拡大したものである。 全高120m(像高100m、台座20m)を誇り、奈良の大仏(像高[1]14.98m)が掌に乗り、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある自由の女神像(全高93m、手を掲げた姿勢の像高46.05m)の実質的な像高(足元から頭頂までの高さ33.86m)の3倍近くの大きさである。

地上高世界最大の"ブロンズ製"人型建造物(仏像)であり、ギネスブックには「世界一の大きさのブロンズ製仏像」として登録されている。(Wikipedia

サイトより)

浄土真宗東本願寺派の霊園である牛久浄苑のエリア内に造られた。その姿は同派の本尊である阿弥陀如来像の形状を拡大したものである。 全高120m(像高100m、台座20m)を誇り、奈良の大仏(像高[1]14.98m)が掌に乗り、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある自由の女神像(全高93m、手を掲げた姿勢の像高46.05m)の実質的な像高(足元から頭頂までの高さ33.86m)の3倍近くの大きさである。

地上高世界最大の"ブロンズ製"人型建造物(仏像)であり、ギネスブックには「世界一の大きさのブロンズ製仏像」として登録されている。(Wikipedia

サイトより)

大仏の胎内を見学できる。拝観料は、800円。4階に大仏の建造過程が展示されている。その中に空撮写真があった。 これを見ると広い敷地に120mの大仏をよく建てたものだと関心をする。

5階は四方に窓があり東西南北を見渡せるが、窓の幅が狭く展望向きではない。

3階は、蓮華蔵の世界で、極楽浄土のこと。約3,400体の胎内仏に囲まれ金色の世界です。これにはビックリです。

帰りは東名高速を走って帰ることにした。途中、東京スカイツリーがよく見えた。

今回も初めてのところを散策および見学ができ、有意義な小旅行であった。ドライバーのShige、お疲れ様でした。

このページのTop へ

マップ

今回の移動軌跡をGPSで記録した。「ここ」をクリックすると地図が表示されます。表示された画面の右にある写真をクリックすると、地図上に表示されます。ご覧ください。霞ヶ浦を遊覧する

土浦港行く途中霞ヶ浦大橋を渡る手前にある道の駅「たまつくり」に寄る。小休憩して土浦港に到着した。| 道の駅「たまつくり」から 左:霞ヶ浦大橋を望む、右:霞ヶ浦ふれあいランドを望む |

||

霞ヶ浦

霞ヶ浦(かすみがうら)は、茨城県南東部から千葉県北東部に広がる湖。湖沼水質保全特別措置法指定湖沼。 「霞ケ浦」(ケが大文字になっている)と表記することもある。西浦・北浦・外浪逆浦(そとなさかうら)・

北利根川・鰐川・常陸川の各水域の総体である。河川法ではこの範囲を「常陸利根川」という利根川の支川としている。

「霞ケ浦」(ケが大文字になっている)と表記することもある。西浦・北浦・外浪逆浦(そとなさかうら)・

北利根川・鰐川・常陸川の各水域の総体である。河川法ではこの範囲を「常陸利根川」という利根川の支川としている。湖面積220.0km2は日本第2位(日本の湖沼の面積順の一覧参照)、茨城県最大。主な水域別の積は次のとおり。

・ 西浦(172km2)

・北浦(36km2)

・外浪逆浦(6km2)

・常陸利根川(6km2)

なお、 平野部に位置するため流域面積は2156.7km2と広く、茨城県の面積の約35%を占める。水際線延長は249.5kmで、これは日本最大面積を誇る琵琶湖(235.0km)よりも長い。平均水深は約4m、最大水深は約7m、年間流下量は約14億m3、貯留量は約8.5億m3。主な流入河川は桜川、恋瀬川、巴川、小野川など。

元々は「浦」という名前のように海の入り江に由来し、砂州や河川堆積物によって出口を閉ざされたラグーンである。そのため、時期や場所によって塩分濃度に違いはあるものの、かつての湖水は塩分が混じる汽水であった。特に1950年代から1960年代には、下流の河川改修(浚渫)の影響で海水が遡上し、近年ではもっとも汽水化が進んだ時期だった。当時を知る人々にとって「汽水湖」という印象が強いのはそのためである。 しかし、1963年に治水と塩害防止を目的にして竣工した常陸川水門(逆水門)を利用することで淡水化が進行した(詳しくは霞ヶ浦の歴史を参照)。そのため、現在は、ほぼ淡水湖とかわらない状況にある。(Wikipedia サイトより)

霞ヶ浦遊覧

土浦港からラクスマリーナのホワイトアイリス号で、遊覧するはずだが、乗客が5人以上に満たない場合は、小船で遊覧することになった。 コース(30分)は、土浦港→霞ヶ浦総合公園沖→予科練沖→防衛技研沖三又沖及び筑波山展望→かすみがうら市沖→土浦港 である。小船ではあるが40~50kmのスピードは出るようです。かなり沖まで出て行ったと思ったが、遊覧コースのポイントを見ると、霞ヶ浦の一部分を遊覧したことになる。

| 左:ラクスマリーナの事務所 右:ヨットなどが沢山あった | ||

| 左のホワイトアイリス号の予定が、 右の小船で遊覧する |

||

遊覧船に乗るときGPSを車に忘れたので、船の軌跡が分からない。遊覧船から撮った写真をPicasa 3を使って、Google Earth 上に表示させそのポイントをGoole Map上に目印を付けた。それと、船長の説明を聞いて、記憶に残った場所を地図上に目印を付けた。これで、霞ヶ浦のどの辺りを遊覧したかが分かると思う。下記地図を参考にしてください。

遊覧船のコースをポイントする

より大きな地図で 霞ヶ浦遊覧 を表示

オランダ型風車と牛久大仏

霞ヶ浦総合公園沖から総合公園のシンボルとなっているオランダ型風車を望む。風車は、展望台にもなっている。風車の右後方に牛久大仏の後姿が見える。| 霞ヶ浦総合公園のシンボルオランダ型風車と牛久大仏 |

砂利採取船

沖合いに変な形をした物が浮かんでいる。砂利取船だそうだ。「霞ヶ浦 砂利取船」で検索すると、「第11回霞ヶ浦意見交換会 議事要旨」にヒットします。その議事要旨の中に次の意見がありました。

「河川法では河川の中で砂利採取はできなくなっている。砂利採取を続けると堤防の基盤が弱くなり

これに対して国土交通省霞ヶ浦河川事務所は、

「砂利採取の是非については色々なご意見があるものと考えている。霞ヶ浦の砂利採取の許可については3年毎に砂利採取規制計画を立てて採取の許可量を決めている。許可量は漸減している。河川整備計画は30年先の計画であるので、整備だけでなく管理についても触れるものである。従って、砂利採取の長期的な計画についても頂いたご意見を踏まえて今後の砂利採取の許可にあたっていきたい。」 と回答しています。この意見交換会は平成17年9月25日の記録です。はや7年が経とうとしています。(写真はボケテいてハッキリしません)

観測所

霞ヶ浦湖上にある謎の建造物。霞ヶ浦には、このような建造物が数箇所、点在しています。実は、これは観測所。水質や水温・水位・気温・風速などその他etc、霞ヶ浦を監視しています。

ちなみに、この概観は、猫ではなく、帆引き船をイメージした形だそうですよ。(霞ヶ浦写真館 サイト より)

筑波山を望む

美しい姿から富士山とも対比され、「西の富士、東の筑波」と並び称される。茨城県の県西地方からの眺めが美しいとされる。かすみがうら市の町と土浦市の町を望む

| かすみがうら市の町を望む | 筑波山が遠のく | |

| 土浦市の町を望む | 土浦港が近づいてくる |

牛久大仏を見学する

牛久大仏(うしくだいぶつ、正式名称:牛久阿弥陀大佛)は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ(青銅)製大仏立像で、全高120m(像高100m、台座20m)あり、立像の高さは世界で3番目だが、ブロンズ立像としては世界最大。浄土真宗東本願寺派本山東本願寺によって造られた。1989年に着工し、1993年6月に完成した。事業主体は浄土真宗東本願寺派本山東本願寺。

大仏の胎内を見学できる。拝観料は、800円。4階に大仏の建造過程が展示されている。その中に空撮写真があった。 これを見ると広い敷地に120mの大仏をよく建てたものだと関心をする。

| 牛久大仏の空撮写真 |

5階は四方に窓があり東西南北を見渡せるが、窓の幅が狭く展望向きではない。

| 窓の幅が狭い、 右の図で、左に東京スカイツリー、右に富士山が見えるらしい。 |

|

3階は、蓮華蔵の世界で、極楽浄土のこと。約3,400体の胎内仏に囲まれ金色の世界です。これにはビックリです。

| 約3,400体の胎内仏 | |

帰りは東名高速を走って帰ることにした。途中、東京スカイツリーがよく見えた。

| 東京スカイツリー |

今回も初めてのところを散策および見学ができ、有意義な小旅行であった。ドライバーのShige、お疲れ様でした。

このページのTop へ

(旅行日 2012.08.02)