宮崎・大分・長崎の旅行記

長崎観光・出島・原爆投下中心地・平和公園・長崎原爆資料館

グラバー園、大浦天主堂を観光して、ドンドン坂を下り、大浦海岸通りから路面電車に乗り、「築町」で乗り換え「出島」で下車、出島を散策して、「大浦天主堂下」近くにある四海楼で、昼食をする。再度、出島を散策して、路面電車で「松山町」まで行き、原爆投下中心地、平和公園、長崎原爆資料館を散策した。

路面電車は、便利である。乗車して、乗り換えするとき、120円を払って”乗り換えます”と言うと、乗り換え切符を渡してくれる。ですから何処までいっても、120円ですむ。また、1日に何回も利用する場合は、1日券(500円)を購入すると利用です。ホテルで購入することもできる。

より大きな地図で 長崎 を表示

(文:長崎原爆中心地(原爆落下中心地) サイトより)

などのテーマに沿って、資料、写真、解説パネルなどが展示されている。 館内には折れ曲がった工場の鉄骨、爆心地側の部分が熱線により焼けた橋げたなど原子爆弾によって破壊された建物の一部が移設されているほか、原爆投下で時が止まったままの「11:02の時計」などの被爆資料を展示し、一部の資料には手で触ることができるようにしてあり、

原子爆弾の悲惨さ、凄惨さを伝える。長崎型原爆とも呼ばれる「ファットマン」などの模型も展示されている。観覧料:一般200円。(長崎原爆資料館‐Wikipedia

サイトより)

などのテーマに沿って、資料、写真、解説パネルなどが展示されている。 館内には折れ曲がった工場の鉄骨、爆心地側の部分が熱線により焼けた橋げたなど原子爆弾によって破壊された建物の一部が移設されているほか、原爆投下で時が止まったままの「11:02の時計」などの被爆資料を展示し、一部の資料には手で触ることができるようにしてあり、

原子爆弾の悲惨さ、凄惨さを伝える。長崎型原爆とも呼ばれる「ファットマン」などの模型も展示されている。観覧料:一般200円。(長崎原爆資料館‐Wikipedia

サイトより)

このページのTop へ

次は、浦上天主堂・山王神社・長崎の夜景 へ

路面電車は、便利である。乗車して、乗り換えするとき、120円を払って”乗り換えます”と言うと、乗り換え切符を渡してくれる。ですから何処までいっても、120円ですむ。また、1日に何回も利用する場合は、1日券(500円)を購入すると利用です。ホテルで購入することもできる。

マップ

観光した場所をポイントしています。ご覧ください。より大きな地図で 長崎 を表示

出島

出島(でじま)は、1634年江戸幕府の鎖国政策の一環として長崎に築造された人工島。扇型になっており面積は3969坪(約1.5ヘクタール)。1641年から1859年まで対オランダ貿易が行われた。「出島和蘭商館跡」として国の史跡に指定されている。(出島-Wikipedia サイトより) |

|

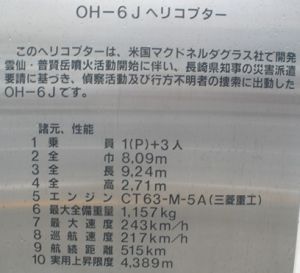

| 出島に行く途中で、雲仙・普賢岳噴火で活動したヘリコプタを見つけた! | |

|

|

| 出島 | 出島の石垣 |

|

|

| 奥の白い建物が三菱造船所 | 出島ワープ |

|

|

| 長崎港 | 路面電車が便利です! |

四海楼

中華料理。創業明治32年,初代の陳平順さんが外国からの留学生に安くてうまくて栄養のあるものを,と考え出したのがチャンポンだという。 |

|

| 四海楼 | 5階レストランから眺める |

原爆投下中心地

|

原子爆弾が投下された長崎市松山町。黒御影石の石柱が、原爆落下中心地を示し、周囲はこの上空約500mで炸裂したことを表す同心円の広場となっています。 |

浦上天主堂の遺産

| 原爆の炸裂により破壊された、浦上天主堂の遺壁。この側壁は聖堂の南側の一部で、壁上の石像はザベリオと使徒です。浦上天主堂は爆心地の東北東約500mの場所にあり、1958年(昭和33年)にこの場所に移設されたものです。 (長崎原爆資料館内にも残骸堂壁の一部が再現されています) |  |

被爆当時の地層

|

|

| ●原爆中心碑から下の川に降りると、被爆当時の地層を見ることができる。上の層は被爆後の復興工事で埋め立てられたもので、その下の黒い地層が被爆以前の地表面です。地下2m程にある赤い地層からは100余りの人骨や石に付着した溶けたガラスの破片や気泡だらけの瓦、 炭化した木片が出土しました。この地層では、瓦、レンガ、熱で溶けたガラス、茶碗、針金など、当時ここに住んでいた人の生活の様子がうかがえる。 | ●瓦の表面が溶けてできた、ガラス質の泡状の火ぶくれがあり、原爆の熱線をうけた痕跡をはっきりととどめている。このようにガラス質の泡状ができるには表面温度が2000℃以上の熱を数秒間照射する必要があるといわれています。この地が、当時高温にさらされたことを瓦が語っている。 |

平和祈念像(平和公園)

| 郷土出身の彫刻家・北村西望氏の作で、昭和30年(1955年)に完成。像の高さ約9.7m、重さ約30トンの青銅製で、「右手は原爆を示し、左手は平和を、顔は戦争犠牲者の冥福を祈る」と作者の言葉が台座の裏に刻まれています。平成11年度に大規模な修復工事を行いました。(長崎平和公園 願いのゾーン サイトより) |

長崎原爆資料館

「1945年8月9日」「原爆による被害の実相」「核兵器のない世界を目指して」 などのテーマに沿って、資料、写真、解説パネルなどが展示されている。 館内には折れ曲がった工場の鉄骨、爆心地側の部分が熱線により焼けた橋げたなど原子爆弾によって破壊された建物の一部が移設されているほか、原爆投下で時が止まったままの「11:02の時計」などの被爆資料を展示し、一部の資料には手で触ることができるようにしてあり、

原子爆弾の悲惨さ、凄惨さを伝える。長崎型原爆とも呼ばれる「ファットマン」などの模型も展示されている。観覧料:一般200円。(長崎原爆資料館‐Wikipedia

サイトより)

などのテーマに沿って、資料、写真、解説パネルなどが展示されている。 館内には折れ曲がった工場の鉄骨、爆心地側の部分が熱線により焼けた橋げたなど原子爆弾によって破壊された建物の一部が移設されているほか、原爆投下で時が止まったままの「11:02の時計」などの被爆資料を展示し、一部の資料には手で触ることができるようにしてあり、

原子爆弾の悲惨さ、凄惨さを伝える。長崎型原爆とも呼ばれる「ファットマン」などの模型も展示されている。観覧料:一般200円。(長崎原爆資料館‐Wikipedia

サイトより)このページのTop へ

次は、浦上天主堂・山王神社・長崎の夜景 へ

(旅行日 2011.05.26〜30)