水の郷佐原散策・霞ヶ浦遊覧・牛久大仏見学

Shige がドライバーを担当することで、霞ヶ浦の遊覧に出かけた。関東東自動車道の佐原香取ICで降りて、佐原の町並みを散策して、水の郷さわら

道の駅・川の駅で昼食をした。その後、水郷佐原水生植物園を散策、そして355号線を走って、霞ヶ浦大橋を渡る手前にある道の駅「たまつくり」で一休みする。霞ヶ浦大橋を渡って土浦港ラクスマリーナーから遊覧船に乗る。帰りに牛久市久野町にある牛久大仏を見学した。走行距離約330km。

「東薫酒造」の杜氏である及川恒男氏は、39才のとき、「東薫酒造」へ入社。及川式醪(もろみ)れ客法装置を考案、実用化した。及川氏が醸造した、東薫酒造自慢の銘酒、大吟醸「叶(かのう)」は、全国新酒鑑評会11回金賞、東京国税局管内鑑評会32回金賞ほかを受賞されている。(サンライズファーム サイト から)

蔵見学は無料、利き酒もできる。但し「叶」は、小さいカップで300円なり。

説明が終えた後は、利き酒の時間となる。一通り利き酒して、最後に「叶」を飲んだ。まろやかでコクがあり、飲みやすかった。

このページのTop へ

霞ヶ浦遊覧・牛久大仏の見学へ

マップ

今回の移動軌跡をGPSで記録した。「ここ」をクリックすると地図が表示されます。表示された画面の右にある写真をクリックすると、地図上に表示されます。ご覧ください。水の郷佐原を散策する

佐原は、江戸時代から利根川水運の中継港として発展し、商人の町ととして栄えました。当時の大動脈だった小野川と香取街道沿いには、今も江戸・明治・大正・昭和初期の町屋土蔵、洋館などが多く残っています。昔からの家業を受け継ぎ営業を続けている商家が多く、「生きた町並み」と評されています。(香取 まちしるべ から)伊能忠敬記念館

| 全国を測量して歩き、わが国最初の実測日本地図を作り上げた伊能忠敬。記念館では、佐原の |

伊能忠敬旧宅 樋橋

| 小野川に面して店舗・炊事場・書院および土蔵からなり、国の「史跡」に指定されています。伊能忠敬が30年余りを過ごした江戸時代の店舗の一部と表門、土蔵がそのまま残されています。当時は酒造商を営み、店舗は倉庫を改築したものといわれています。(子江戸めぐり 佐原 から) | 伊能忠敬旧宅前に架かる樋橋の落水音は、午前9時から午後5時まで30分間隔で開けます。江戸時代から300年近く農業用水を送り続けた大橋の名残で、あふれ落ちる水音から「ジャージャー橋」と親しまれた、その情緒ある音を再現しています。環境省の「残したい日本の風景100選」のひとつ。(子江戸めぐり 佐原 から) | |

| 左が伊能忠敬旧宅 正面の端が樋橋(ジャージャー橋) | ||

小野川沿いを散策

|

|

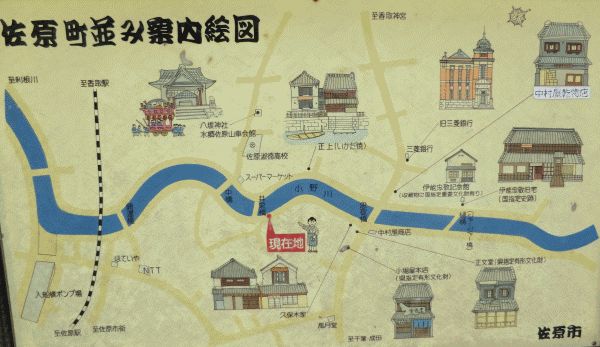

| 佐原町並み案内図 |

| 正上(1832年建築) 醤油製造、戦後は佃煮の製造 |

木の下:宿屋 |

| |

|

| 小野川舟めぐり | 並木仲之助商店:和紙 |

東薫酒造(株)を見学

舟便と水郷地帯の良質の早場米という酒造りに好適な条件をもと、今年で創業183年を迎える歴史ある「東薫酒造」。「東薫酒造」の杜氏である及川恒男氏は、39才のとき、「東薫酒造」へ入社。及川式醪(もろみ)れ客法装置を考案、実用化した。及川氏が醸造した、東薫酒造自慢の銘酒、大吟醸「叶(かのう)」は、全国新酒鑑評会11回金賞、東京国税局管内鑑評会32回金賞ほかを受賞されている。(サンライズファーム サイト から)

蔵見学は無料、利き酒もできる。但し「叶」は、小さいカップで300円なり。

| スイカペンギンが歓迎する | 蔵の入り口には酒林 | |

| 2階に上がると六角形の蓋が幾つもある。蓋を開けるとタンクの中が見られる。 | ||

| 1階に下りると六角形の蓋の下はタンクが沢山ある。ぐるぐる巻いてあるホースは冷却用。 | ||

| 酒を搾る機械 左が吟醸酒や大吟醸などを搾る漕(ふね)と呼ばれる搾り機械 右が通称薮田(ヤブタ)と呼ばれる連続式搾り機(大量に絞れる機械) |

||

説明が終えた後は、利き酒の時間となる。一通り利き酒して、最後に「叶」を飲んだ。まろやかでコクがあり、飲みやすかった。

水の郷さわら 道の駅・川の駅で昼食

水郷佐原水生植物園に行く途中に道の駅・川の駅の食堂で昼飯を食べた。| 水の郷さわら 道の駅・川の駅 |

うなぎ蕎麦を食べた! | ||

| 森田知事もお勧めする醤油サイダー! 飲んでみたがコカコーラーに少し醤油の味がした! |

水郷佐原水生植物園を散策する

水郷筑波公園にあり、東洋一を誇る400種150万本の花菖蒲が6月の水郷を彩ります。夏咲く花ハスも珍しい中国のハスを中心に300種以上、日本一の品種数を誇ります。園の入口に 徳富蘇峰の「水郷の美天下に冠たり」の碑が立ち、水郷散策の起点となる場所です。(香取 まちしるべ から)| 前方に「水郷の美天下に冠たり」の碑が見える | 水郷佐原水生植物園 | ||

| 花ハス | |||

| 手前は菖蒲、奥が花ハス | 藤も見ごたえが ありそうだ! |

||

次は、土浦港から霞ヶ浦遊覧して、牛久大仏を見学する。

このページのTop へ

霞ヶ浦遊覧・牛久大仏の見学へ

(旅行日 2012.08.02)